広い意味でのトリュフとは、地下に子実殻を形成する地下生菌全般を指し、それらは担子菌門と子嚢菌門の両方に広く分布している。もちろん”トリュフ”と言った場合にはチョコレートもトリュフだが。

いわゆるキノコであるトリュフ中にもさまざまあるが、食用としての価値の高いトリュフは子嚢菌に属していて中でもTuber属が広く取引されている。子嚢菌のそれと区別するため、担子菌のトリュフを偽トリュフと呼ぶこともかつてはあった。

地下に子実体を形成するトリュフは子嚢菌門でも様々な系統に分かれている。種によって子実体の色や形、芳香などに幅広い多様性がある。しかしもともとはチャワンタケの一種がジュラ紀か白亜紀の頃に北半球のユーラシア大陸を起源として、動物、植物、土壌細菌、気温/湿度などの物理的環境に適応してトリュフへと進化・分化していったと考えられている。多くのトリュフは外生菌根を形成して宿主の植物と栄養を交換して共生関係を営んでいる。そのため前述のさまざまな外的環境に加えて、ホスト植物との関係の中でもそれらと共に進化・分化してきた。

このようにトリュフは様々な系統に分化しているが、このサイトもしくは私の研究では食用として価値の高いトリュフを対象としていて、単にトリュフと書く場合はセイヨウショウロ科(Tuberaceae)のセイヨユショウロ属(Genus Tuber)を指すことにする。

トリュフの進化。地上生のチャワンタケの一種が進化の過程で地下生になったと考えられている。

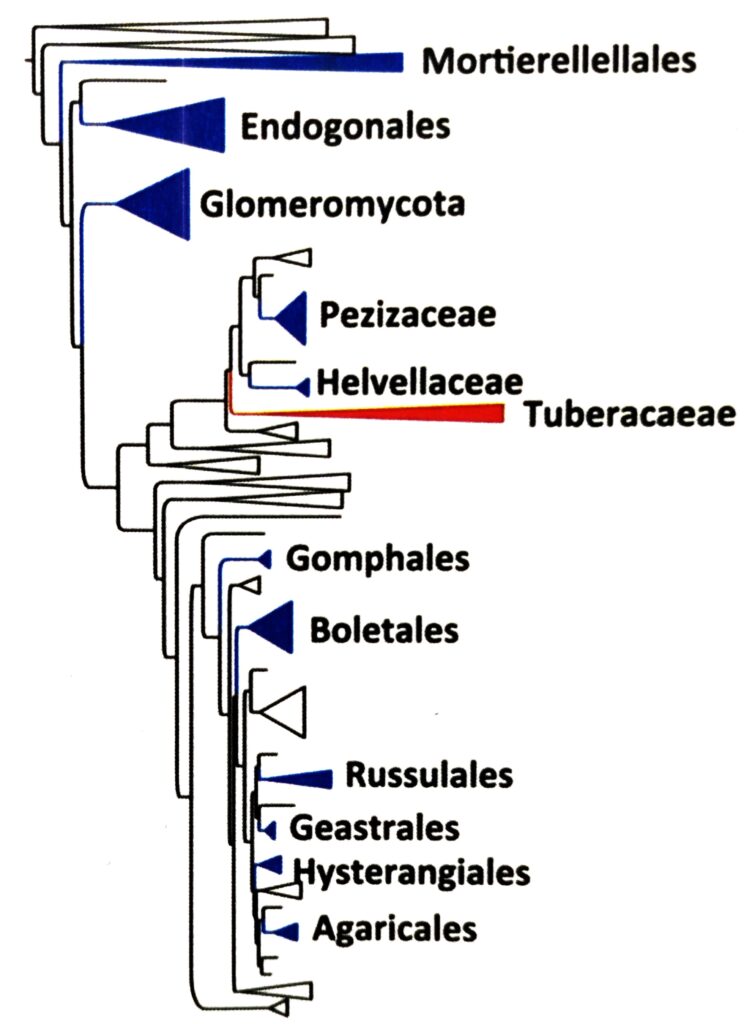

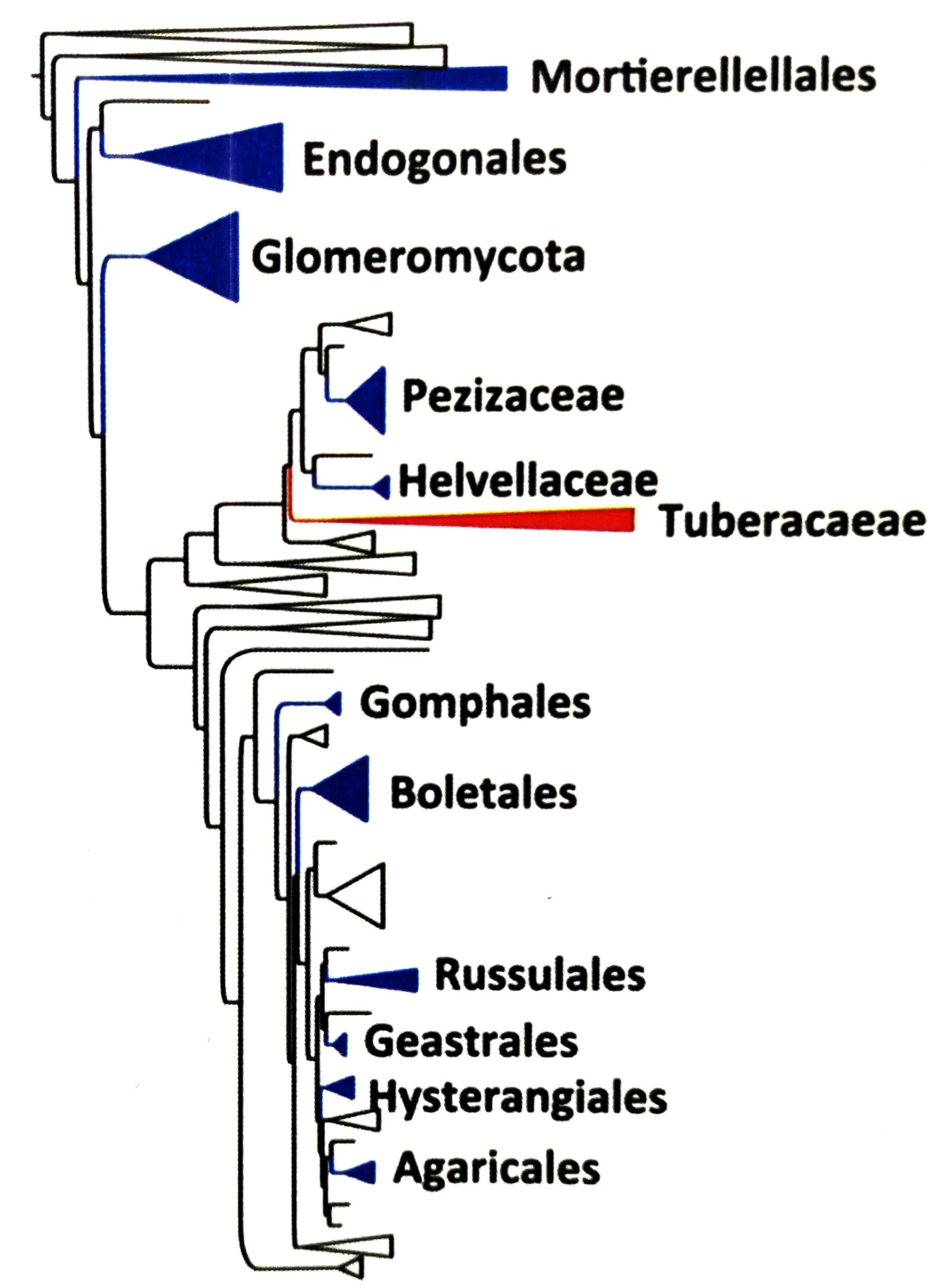

地下塊茎を形成する広義のトリュフの主要な系統は青色、セイヨウショウロ科は赤で示している。

コメント