子嚢菌と担子菌の大きな違いは胞子のでき方です。

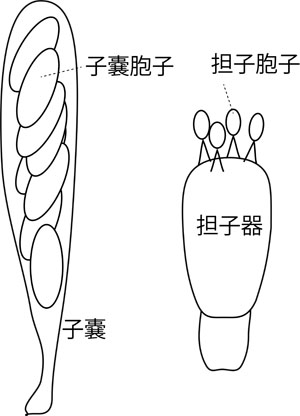

子嚢菌類が作る有性胞子は子嚢胞子,担子菌類では担子胞子です。

子嚢菌類

有性胞子は子嚢胞子です。これは子嚢と呼ばれる袋状の器官の中で減数分裂が起こって形成され、通常子嚢1個あたり8個、時に16個が入っている。このほか無性的に分生子を作るのが普通。酵母の生活形をとるものもあるが、菌糸の形で成長する場合菌糸には単純な構造の隔壁があり、1細胞あたり1個の核(核相はn)を含む。いわゆるカビの仲間の正体は多くが子嚢菌です。また、きのこを作るものもあります。きのこを作る子嚢菌にはチャワンタケ類やトリュフ Tuber spp. がある。また多くの酵母は子嚢菌門に属しているが、 Cryptococcus属のように担子菌門に属するものもある。

担子菌類

有性胞子は担子胞子です。これは典型的には、担子器と呼ばれる特別な細胞の中で減数分裂が起こり、その結果生じた4個の半数性の核がそれぞれ1個の胞子の中に入ったものです。菌糸には複雑な構造を持つ隔壁があり、典型的には1細胞に単相の核を2個含み、核融合は担子器の中で初めて起こります。多くの担子菌の隔壁部分にはクランプコネクションというこぶ状の付属物が見られます。シイタケ( Lentinula edodes )などのいわゆるきのこらしいきのこはこの担子菌というグループに属し、カサの裏はヒダがあってその表面に担子器が並んでいます。その他false truffleまたはhymenogastraleとして知られるような、カサを開かず団子状で成熟し、担子器を内部に形成するものなどもある。

生活の本体は基本的に菌糸だが、酵母(単細胞で出芽または分裂して増殖する菌類を指す)になるものもある。

コメント